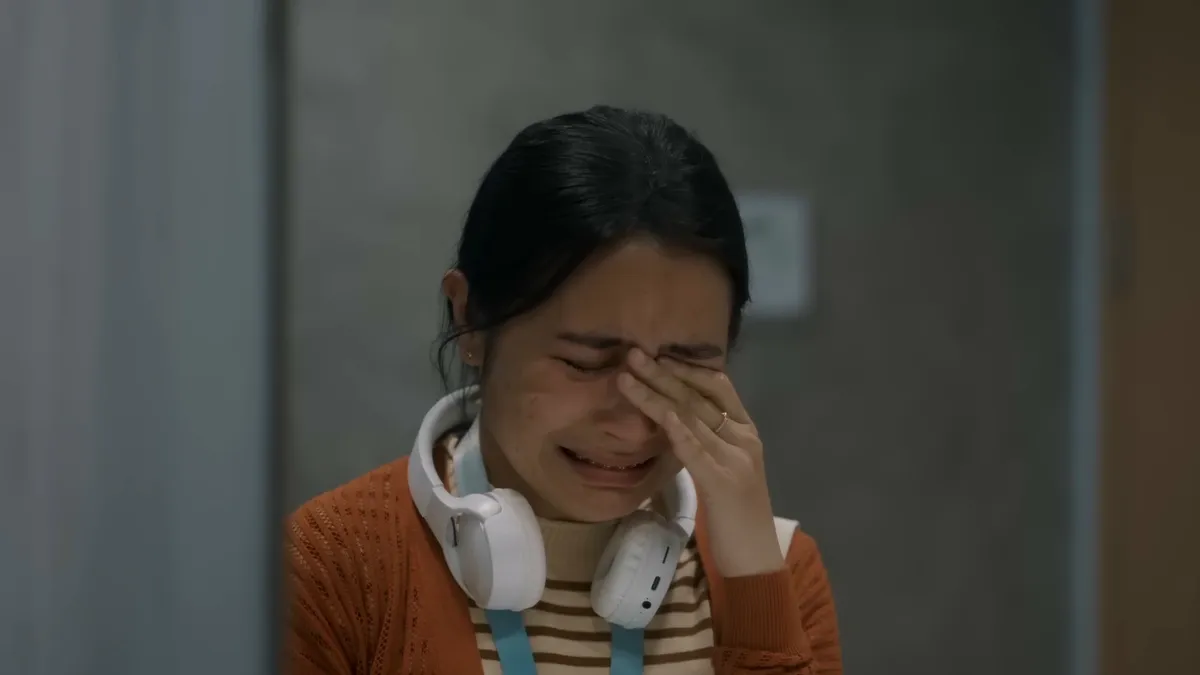

Hiks! Review Bolehkah Sekali Saja Kumenangis

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa emosi negatif yang terus dipelihara tanpa adanya pengakuan akan keberadaannya dapat menumbuhkan benih-benih trauma dalam diri, bahkan sampai usia tua.

Oleh karena itu, keluarga dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan berbagai emosi dalam diri seseorang.

Namun, ketika peran keluarga tidak lagi berjalan dengan baik dan bukan lagi tempat yang diinginkan untuk 'pulang', maka 'gurun' trauma dalam keluarga akan muncul dan memengaruhi esensi kehidupan. Hal ini sedikit banyak tergambar dalam film drama karya Sinemaku Pictures, Boleh Sekali Saja Kumenangis.

Menurut saya, Bolehkah Sekali Saja Kumenangis bukanlah film biasa; film ini ditujukan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dan mengalami masalah kesehatan mental, terutama yang disebabkan oleh lingkungan keluarga yang beracun.

Saat menontonnya, saya merasakan sesuatu yang sangat personal dan 'mengena' di hati. Setiap dialog dan adegan yang disajikan mencerminkan dengan jelas bagaimana keluarga yang beracun, otoriter, dan sangat dipengaruhi oleh patriarki. Sebagai catatan, film ini melalui proses panjang dengan riset yang mendalam.

Selain itu, isu yang diangkat sangat relevan dengan masyarakat dan merupakan masalah yang hingga kini masih sulit diselesaikan. Dalam penulisan skenario, tim penulis Bolehkah Sekali Saja Kumenangis bersama sutradara Reka Wijaya melakukan riset dengan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan komunitas advokat yang sering menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

Selain isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tema kesehatan mental juga sangat kuat dalam Bolehkah Sekali Saja Kumenangis. Di film ini, kita diperkenalkan pada sebuah kelompok dukungan yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang cerita penyakit mental yang beragam, namun mereka semua memiliki keinginan untuk sembuh.

Bolehkah Sekali Saja Kumenangis mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Tari (Prilly Latuconsina) yang mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif akibat pengaruh lingkungan keluarganya yang keras dan otoriter, terutama dari ayahnya, Pras (Surya Saputra).

Tidak mengherankan, di adegan-adegan awal, Reka sudah membawa penonton untuk melihat gambaran seperti apa keluarga yang terjebak dalam kekerasan mental dan situasi yang tidak ideal bagi seorang anak. Meskipun adegan kekerasan tidak ditampilkan secara eksplisit, suara-suara benturan barang dan nada keras dari ayah serta ibu Tari, Devi (Dominique Sanda), berhasil membawa penonton merasakan emosi yang sangat intens.

Di adegan awal, saya langsung dibawa kembali ke nostalgia masa kecil yang menyakitkan. Jujur, air mata pun mengalir tanpa permisi, dan rasa sesak di dada mulai muncul. Konflik yang dialami Tari tidak berhenti di situ.

Dengan penuh amarah, trauma, dan kesedihan yang mendalam, Tari terpaksa menekan perasaannya sendiri untuk menjadi seorang pekerja media yang profesional. Di tengah kondisi 'rumah' yang terasa seperti neraka, Tari harus berjuang untuk mempertahankan 'topeng'-nya agar tetap kuat menghadapi tuntutan pekerjaan dan berperan sebagai people pleaser yang selalu ingin diakui.

Pertemuannya dengan Baskara (Dikta Wicaksono), seorang karyawan baru di kantor yang merupakan mantan atlet basket dengan masalah dalam mengontrol emosinya, cukup membantu Tari menemukan sedikit kebahagiaan di tengah kesedihannya. Meskipun ada elemen percikan cinta yang muncul dalam beberapa adegan, sayangnya, karakter Baskara yang keras dan mudah tersulut emosi membuat Tari masih merasa takut untuk keluar dari trauma dan mempercayai orang lain.

Namun, berkat dukungan dari kelompok yang terdiri dari konselor Nina (Widi Mulia), Ica (Ummy Quary), Sarah (Shania Gracia), dan Agoy (Kristo Immanuel), Tari mulai belajar untuk memberanikan diri keluar dari lingkaran keluarga yang beracun dan berusaha untuk mencapai kesehatan mental.

Saya menyadari bahwa film ini akan menggugah perasaan trauma yang dialami oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah dengan ayah atau pernah mengalami KDRT. Namun, film ini bukanlah karya yang bertujuan untuk menyakiti atau mengingatkan kembali kesedihan yang telah berlalu; sebaliknya, film ini berfungsi sebagai 'oasis' di tengah 'gurun' trauma yang mungkin kamu rasakan.

Konflik antara Tari dan ayahnya, Pras, ditampilkan dengan cukup intens di setiap adegan. Terdapat ketegangan antara ayah dan ibu, ketegangan antara Tari dan Pras, serta ketegangan antara Pras dan Baskara. Kedekatan cerita dengan realitas yang ada menjadikan film ini penting untuk ditonton sebagai contoh dan sebagai bentuk keberanian bagi seseorang seperti saya untuk melangkah keluar dari kondisi traumatis dalam keluarga.

Karakter Pras yang digambarkan sebagai sosok ayah yang keras benar-benar membuat penonton merasa gregetan dan kesal. Detail-detail kecil yang ditampilkan, seperti menggerutu tanpa alasan, emosi yang selalu terungkap dalam setiap kata yang diucapkannya, hingga tindakan kekerasan yang dilakukannya, membuat saya terhanyut dalam emosi yang ditampilkan.

Belum lagi, klimaks film ini berhasil membuat siapa pun yang menontonnya, terlepas dari pengalaman pribadi mereka, merasakan air mata mengalir deras. Hal ini terbukti dengan suara isakan tangis yang memenuhi studio. Ada satu adegan yang sangat berhasil membuat penonton terhanyut, dan itu menjadi salah satu adegan favorit saya yang akan selalu saya ingat.

Adegan tersebut terjadi ketika Pras, yang telah ditinggal oleh istri dan kedua anaknya, akhirnya menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya selama ini. Dia berusaha untuk datang ke kelompok dukungan dan menceritakan apa yang membuatnya menjadi sosok yang keras dan otoriter. Dalam adegan ini, terdapat dialog yang sangat menyentuh, di mana Pras mengungkapkan jika ia memiliki kesempatan untuk berbicara kepada anak dan istrinya, apa yang ingin dia sampaikan.

Kata-kata yang disampaikan Pras seolah mencerminkan harapan banyak anak yang memiliki ayah yang keras dan sulit menurunkan ego, yang bisa membayangkan melihat ayahnya meminta maaf dengan tulus. Namun, Reka seakan belum puas mengaduk-aduk emosi penonton di adegan menjelang akhir film. Dia menambahkan percakapan terakhir antara Tari dan Pras di tengah keramaian, di mana Pras akhirnya memberikan hadiah kecil untuk Tari dan menyampaikan permintaan maaf, serta pesan-pesan yang menyentuh satu sama lain.

Bagi saya, adegan terakhir merupakan penutup yang sukses untuk Bolehkah Sekali Saja Kumenangis, menjadikannya film yang layak ditonton oleh siapa pun yang masih terjebak dalam trauma masa lalu dan membutuhkan penyegaran dari kekalutan perasaan dan pikiran. Film ini seakan menjadi penyembuh 'sementara' bagi para korban KDRT dan kekerasan, sekaligus menyadarkan mereka yang masih terlalu terjebak dalam ego.

Mungkin akan terasa sedikit bahwa karya ini membawa kembali kenangan trauma yang pernah dialami, tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru, film drama keluarga ini akan memberikan perspektif yang berbeda, kenyamanan yang baru, dan menenangkan seperti sebuah 'rumah'.